宮城県公立高校入試のしくみを知ろう!

宮城県公立高校入試の2本柱は…

① 学力検査点 と ② 調査書点 の2つ。

①は3月初旬に実施される入試本番での得点、

②はいわゆる「内申点」です。

これら2つの扱い方に宮城県の各高校の特徴があります。

各高校が①と②を組み合わせた合否判定を行います。

①はみなさんが知っているとおり、入試本番での得点で、

100点満点 × 5教科 = 500点 で計算されます。

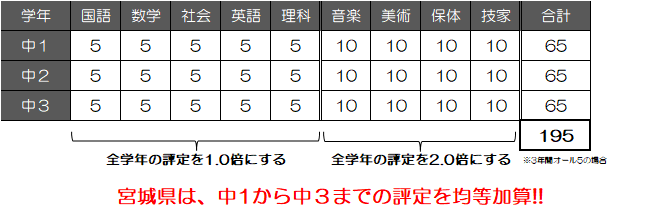

②の最大の特色は、「3年間均等加算」。

中1から中3までの評定がまったく同じ価値をもちます。

一方、9教科それぞれの評定の価値には 差 があります。

このように、入試本番の結果である①と3年間かけて積み上げた②を組み合わせて合否判定が行われますが、その特徴は…

入試は一発勝負、判定するものさしは2種類 です。

2種類のものさしとは、 共通選抜 と 特色選抜 のこと。 (受験機会が2回あるわけではありません。)

この2種類の選抜方法について、具体的な場面での扱い方を見ていきましょう。

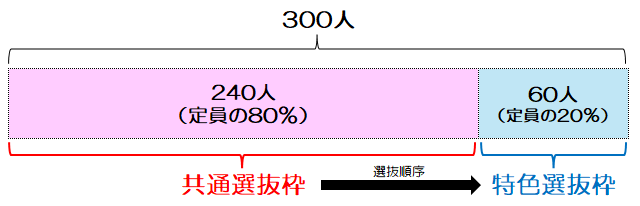

共通選抜と特色選抜のイメージ (定員300人の新みやぎ高校の場合)

各高校は 2つの選抜枠の配分(%) と 選抜順序 を決定します。

定員300人の新みやぎ高校の場合、まず定員の80%を 共通選抜 で決定し、その後、残りの20%を 特色選抜 で確定させるわけです(枠の配分、選抜順序はそれぞれの高校で決めることができます)。

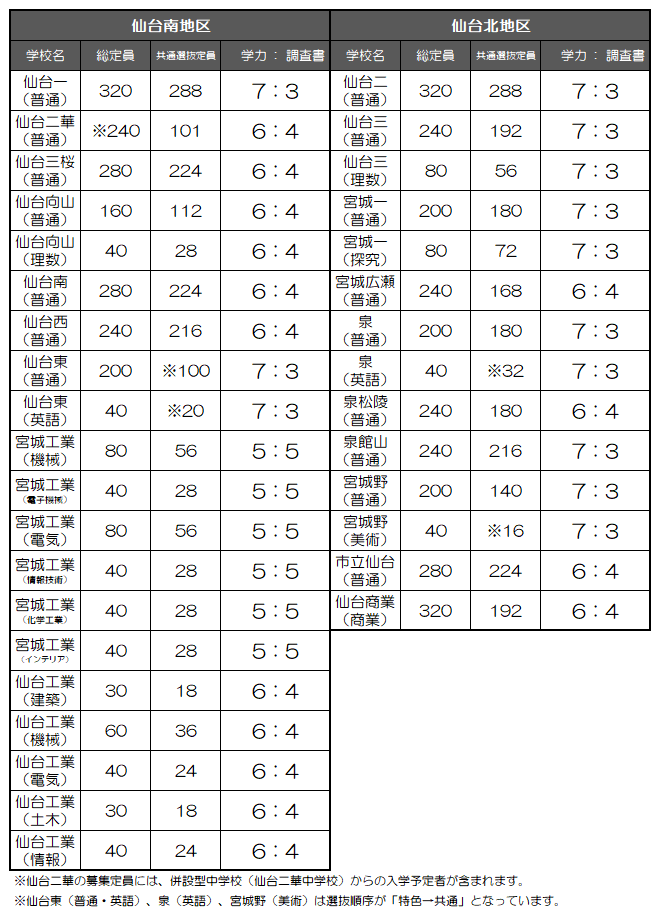

共通選抜 はその名のとおり、すべての高校が同一の手法を用いて行いますが、 学力検査点と調査書点との 比重 は高校によって異なります(7:3、 6:4、 5:5、 4:6、 3:7のいずれか)。

特色選抜 では各高校の独自色をだすことが認められており、学力検査点、調査書点、面接、実技、作文等の得点を合計し、それをもとに、調査書の記載事項も用いて総合的に審査し、選抜します。

ただ、面接、実技、作文を採用している高校はかなりの 少数派 。 多くの高校が学力検査点と調査書点の合算、そして総合的審査を用いて合否を決めています。

学力検査点と調査書点が判定の軸になるという点で、2つの選抜方法には大差がないように感じるかもしれませんが、 特色選抜 における学力検査点と調査書点の扱い方は高校によって大きく異なります。

共通選抜のしくみ ~学力検査点・調査書点・相関図~

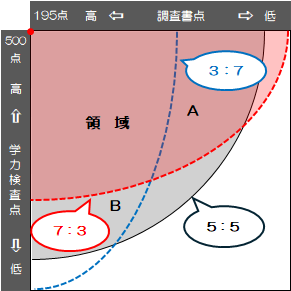

共通選抜のしくみを相関図で見てみましょう。

縦軸が学力検査点(0~500点)

横軸が調査書点(39~195点)

⇒左上の赤い点が各項目満点の原点

⇒原点からの「距離」で共通選抜分の合格者を選抜する

⇒領域内の受験生が共通選抜合格(たとえば、学力検査点と調査書点の比重が「7:3」の学校であれば、図の赤い枠の中の領域の受験生が合格となる)

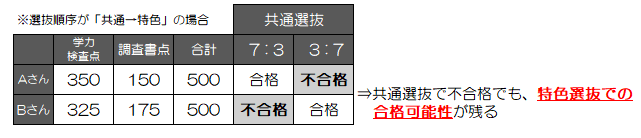

◇具体例で見ると・・・

相関図内のA・Bは、上の表のAさん・Bさんのポジションを表します。

学力検査点は高め、調査書点がやや低めのAさんは、「7:3」の学校であれば領域内に入っているので合格となります。逆に、学力検査点がAさんよりやや低く、調査書点が高めのBさんは、同じ学校だと領域外のため不合格となります。

また、「3:7」の比重を採用している学校だとこの反対のことが起こります。

このように、学力検査点と調査書点の合計が同じ生徒でも、各学校で採用している比重によって結果が異なることがあるのです。

《共通選抜の定員と比重 ~仙台市の場合~》

特色選抜における「総合的審査」

ここで、一例を見てみましょう。県の教育委員会で公表されている情報の中に、「求める生徒像・選抜方法」というものがあります。

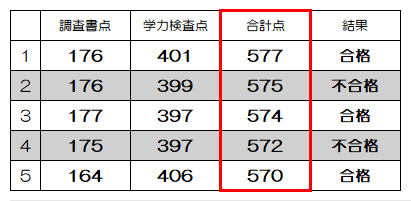

注目したいのは「Ⅱ 選抜方法」のⒷです。基本的には実技を2倍にした調査書点と学力検査点を合算し、その上位64名を対象として審査を行いますが、単純に合算した数値が高い人を合格とするのではなく、ここに「調査書の記載事項を用いた総合的審査」が加わります。下の事例を見ながら、この「総合的審査」についての理解を深めていきましょう。

※これは、ある高校の2024年度入試における実例です。特別選抜では、単純な合算で合否が決まるわけではないことがよくわかります。

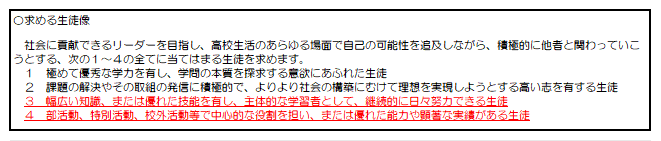

あらためて、「選抜方法」のⒶに注目しましょう。「求める生徒像の3及び4のいずれかに当てはまる生徒を重視する」と明記してあります。ではその3・4はどんな内容だったかというと・・・

《求める生徒像》(一例)

3についてアピールできる調査書の記載事項はイメージしにくいですが、たとえば「英検2級」といった情報がこれに該当するでしょう。4はわかりやすいですね。生徒会長。部長等の役職経験、あるいは県大会の全国大会等での実績が評価の対象となりそうです。調査書の様式については、こちらを参考にしてみてください。

これらの「求める生徒像・選抜方法」は学校によって様々ですので、自分の行きたい高校や興味のある高校の情報は自分で調べて見ておくとよいですね。以下の例で、選抜方法の内容や高校による違いを見ておきましょう。

▶️ 後編につづく!(続きの掲載は8月を予定しています)

行きたい高校が見えてきたら、次は“どう戦うか”を知る番!

次回は、出題の傾向や効率的な勉強法をわかりやすく解説していくよ!

お問い合わせ・お申込みはこちら