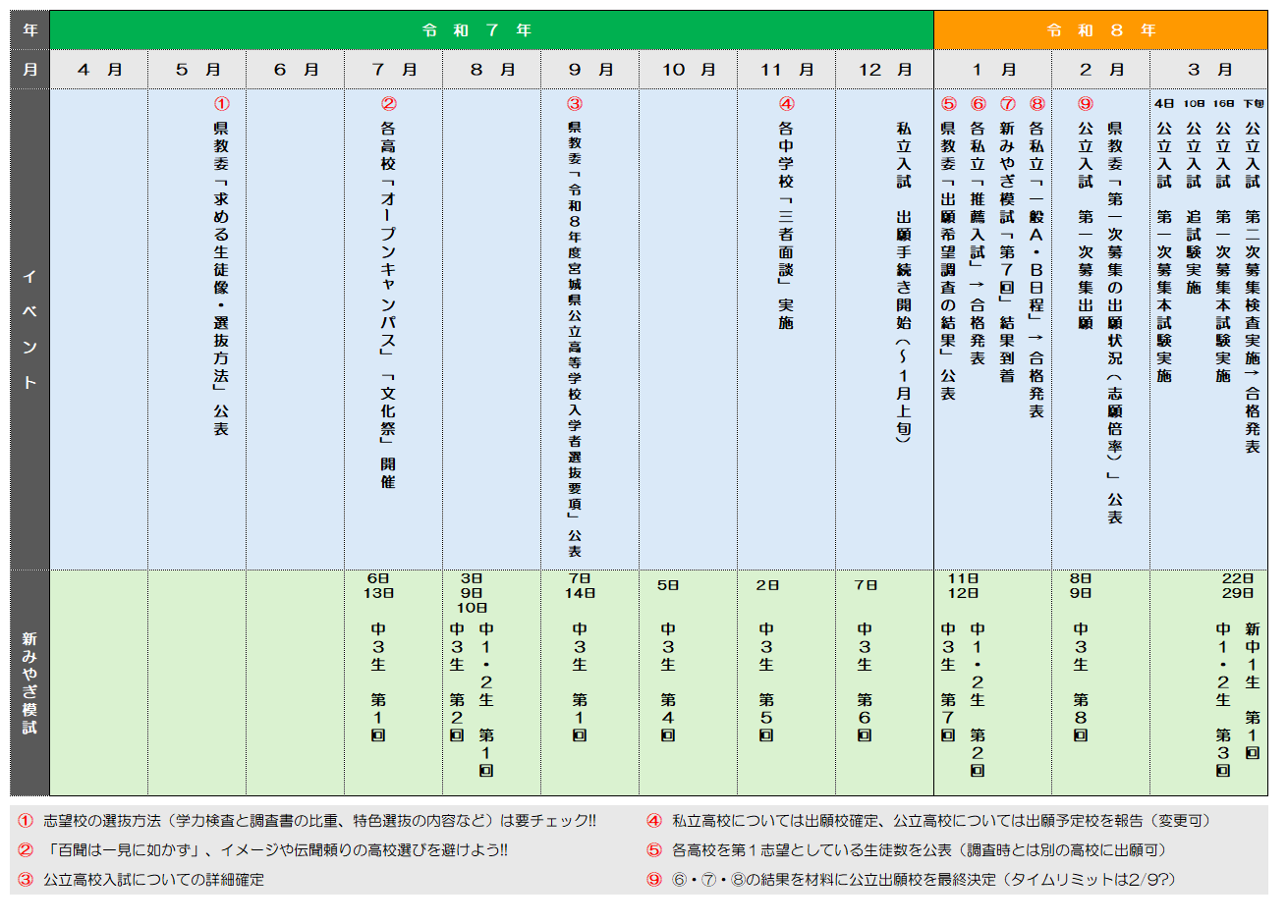

前編:宮城県公立高校入試のしくみを知ろう!

宮城県公立高校入試の2本柱は…

① 学力検査点 と ② 調査書点 の2つ。

①は3月初旬に実施される入試本番での得点、

②はいわゆる「内申点」です。

これら2つの扱い方に宮城県の各高校の特徴があります。

各高校が①と②を組み合わせた合否判定を行います。

①はみなさんが知っているとおり、入試本番での得点で、

100点満点 × 5教科 = 500点 で計算されます。

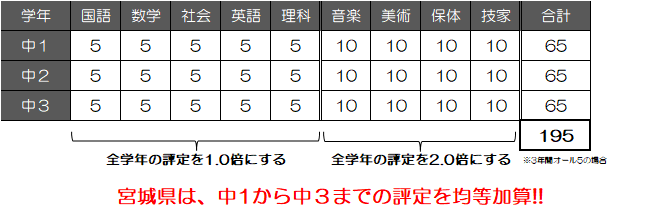

②の最大の特色は、「3年間均等加算」。

中1から中3までの評定がまったく同じ価値をもちます。

一方、9教科それぞれの評定の価値には 差 があります。

このように、入試本番の結果である①と3年間かけて積み上げた②を組み合わせて合否判定が行われますが、その特徴は…

入試は一発勝負、判定するものさしは2種類 です。

2種類のものさしとは、 共通選抜 と 特色選抜 のこと。 (受験機会が2回あるわけではありません。)

この2種類の選抜方法について、具体的な場面での扱い方を見ていきましょう。

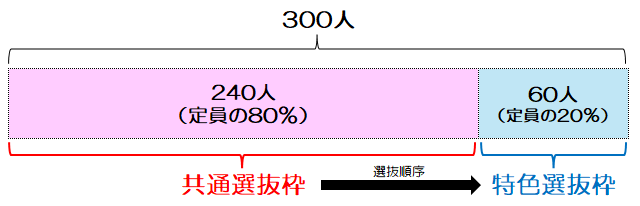

共通選抜と特色選抜のイメージ (定員300人の新みやぎ高校の場合)

各高校は 2つの選抜枠の配分(%) と 選抜順序 を決定します。

定員300人の新みやぎ高校の場合、まず定員の80%を 共通選抜 で決定し、その後、残りの20%を 特色選抜 で確定させるわけです(枠の配分、選抜順序はそれぞれの高校で決めることができます)。

共通選抜 はその名のとおり、すべての高校が同一の手法を用いて行いますが、 学力検査点と調査書点との 比重 は高校によって異なります(7:3、 6:4、 5:5、 4:6、 3:7のいずれか)。

特色選抜 では各高校の独自色をだすことが認められており、学力検査点、調査書点、面接、実技、作文等の得点を合計し、それをもとに、調査書の記載事項も用いて総合的に審査し、選抜します。

ただ、面接、実技、作文を採用している高校はかなりの 少数派 。 多くの高校が学力検査点と調査書点の合算、そして総合的審査を用いて合否を決めています。

学力検査点と調査書点が判定の軸になるという点で、2つの選抜方法には大差がないように感じるかもしれませんが、 特色選抜 における学力検査点と調査書点の扱い方は高校によって大きく異なります。

共通選抜のしくみ ~学力検査点・調査書点・相関図~

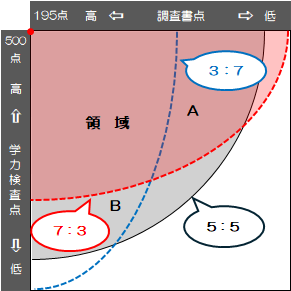

共通選抜のしくみを相関図で見てみましょう。

縦軸が学力検査点(0~500点)

横軸が調査書点(39~195点)

⇒左上の赤い点が各項目満点の原点

⇒原点からの「距離」で共通選抜分の合格者を選抜する

⇒領域内の受験生が共通選抜合格(たとえば、学力検査点と調査書点の比重が「7:3」の学校であれば、図の赤い枠の中の領域の受験生が合格となる)

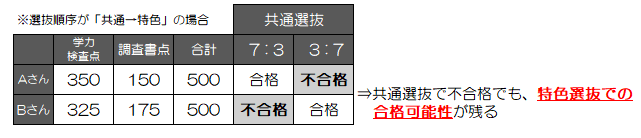

◇具体例で見ると・・・

相関図内のA・Bは、上の表のAさん・Bさんのポジションを表します。

学力検査点は高め、調査書点がやや低めのAさんは、「7:3」の学校であれば領域内に入っているので合格となります。逆に、学力検査点がAさんよりやや低く、調査書点が高めのBさんは、同じ学校だと領域外のため不合格となります。

また、「3:7」の比重を採用している学校だとこの反対のことが起こります。

このように、学力検査点と調査書点の合計が同じ生徒でも、各学校で採用している比重によって結果が異なることがあるのです。

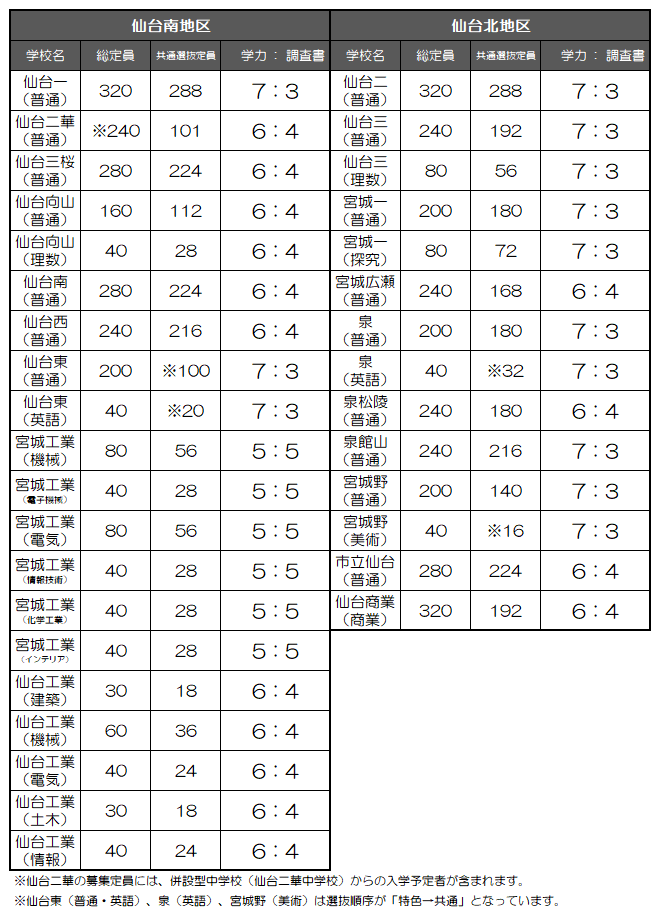

《共通選抜の定員と比重 ~仙台市の場合~》

特色選抜における「総合的審査」

ここで、一例を見てみましょう。県の教育委員会で公表されている情報の中に、「求める生徒像・選抜方法」というものがあります。

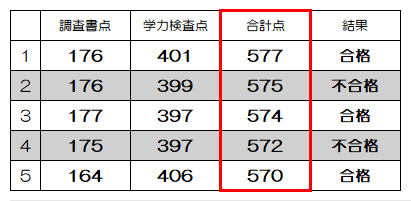

注目したいのは「Ⅱ 選抜方法」のⒷです。基本的には実技を2倍にした調査書点と学力検査点を合算し、その上位64名を対象として審査を行いますが、単純に合算した数値が高い人を合格とするのではなく、ここに「調査書の記載事項を用いた総合的審査」が加わります。下の事例を見ながら、この「総合的審査」についての理解を深めていきましょう。

※これは、ある高校の2024年度入試における実例です。特別選抜では、単純な合算で合否が決まるわけではないことがよくわかります。

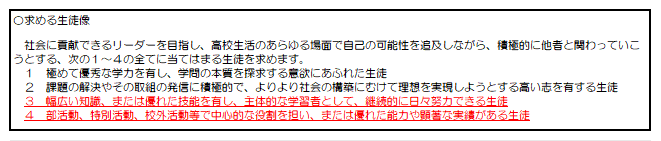

あらためて、「選抜方法」のⒶに注目しましょう。「求める生徒像の3及び4のいずれかに当てはまる生徒を重視する」と明記してあります。ではその3・4はどんな内容だったかというと・・・

《求める生徒像》(一例)

3についてアピールできる調査書の記載事項はイメージしにくいですが、たとえば「英検2級」といった情報がこれに該当するでしょう。4はわかりやすいですね。生徒会長。部長等の役職経験、あるいは県大会の全国大会等での実績が評価の対象となりそうです。調査書の様式については、こちらを参考にしてみてください。

これらの「求める生徒像・選抜方法」は学校によって様々ですので、自分の行きたい高校や興味のある高校の情報は自分で調べて見ておくとよいですね。以下の例で、選抜方法の内容や高校による違いを見ておきましょう。

後編:入試の問題傾向を知って効率的に対策しよう!

Q 入試問題は高校によって違うの?

|

全国的にみると、A問題・B問題といったように、何種類かの入試問題を使う都道府県もありますが、宮城県は「1種類のみ」。県内のどの公立高校を受験しても、同じ問題を解くことになります。 |

Q 難易度はどれぐらい?

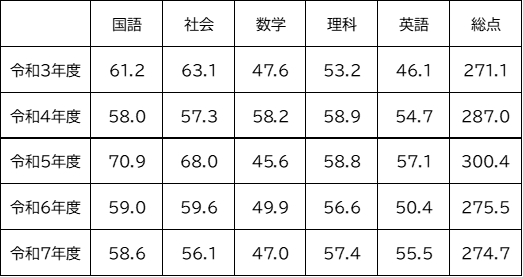

| すべての公立高校で用いる入試問題なので、極端に難しい、ということはありません。ざっくりとしたイメージで言えば、「7割が基本、3割が応用」といったところでしょうか。県内上位高の受験生のなかには、5教科の合計点が(500点満点中)450点を超えてくる人も少なからずいますが、県全体の平均点だと各教科55点前後、合計点であれば270点あたりです。 |

《令和3年~令和7年度の平均点の推移》

Q 各教科の特徴や傾向は?

国語

| 国語では200字作文が出題されています。試験時間が短い(50分)なかでも確実に書き切るための練習が必要になりますね。長文読解は小説文・論説文の2つ。話し合いをテーマとする長文を読み取る問題もあるので、初めて読む文章をスピーディに処理する力も必要です。もちろん、漢字や語句といった知識系問題や古典も出題されますが、これらは基本的。宮城の国語、最大の特色は、長文読解のなかで出される記述問題の難しさにある、と言ってよいでしょう。最近は合計4つの記述問題が出されていて、どれも非常にハイレベル。文字数は最大で60字程度とそれほどでもありませんが、模範解答に近い解答を作成するのはかなり困難です。読んだことのある文章の読解問題に取り組む学校の定期試験とは異なる力が要求されますから、模試を活用してたくさん「予行練習」をしましょう。 |

数学

| 数学は毎年、大問4つの形で出題されています。第1問は定番の計算問題。正確さはもちろん、素早さも身に付けておきましょう。第2問は「小問集合」と呼ばれる、いろいろな単元の「プチ文章問題」。イメージ的には、教科書の各単元の「まとめ問題」に近いですが、難易度はそれよりもやや上。後半の大問と比べると問題文の長さが「プチ」なだけで、難しさは「プチ」ではありません。第3問の中心は1次関数で、特徴は何と言っても「長文読解的要素」。問題文が2ページにわたるほど長いこともあり、設定を理解するだけでも大変です。第4問は平面図形。序盤はそうでもありませんが、終盤、特に最後の問いは毎年かなりの難問になっていて、ここを解くのをあきらめ、テスト前半の見直しに時間をかける受験生もたくさんいます。宮城県公立入試でいうと、数学が「最難関」と言えるでしょう。 |

社会

| 社会の設問は全部で30問。地理・歴史・公民が10問ずつ、バランスよく出題されています。「遣隋使」とか「栽培漁業」といった語句を書く設問は5問前後で、それほど多くありません。宮城の社会の特徴は、国語と同じく記述問題にあります。毎年5つ出題されていて、そのすべてが「資料読み取り型」。たとえば「御恩と奉公、それぞれの具体的内容は?」とか「日本銀行が不景気のときにおこなう金融政策は?」といった設問は「定番記述」で、事前の暗記が必要になります。一方、宮城の記述は、2~3つの資料が与えられ、そこから読み取ることのできる内容をつなぎ合わせて解答を作成するものばかりで、暗記の必要がない、と言えるかもしれませんが、これはこれで同タイプの問題をある程度こなしくておく必要があります。模試や過去問で類題演習に取り組みましょう。 |

英語

|

宮城の英語は長文読解中心。単語や熟語、文法の知識を直接問う問題は少なく、リスニングを除いた問題(22問)のうち、16問が何らかの文章を読んで答えるタイプのものになっています。そこでまず気になるのは本文の長さですが、他県と比較して特別に長いわけではなく、「読むだけで大変」ということはありません。ただし近年は、本文中で使われる単語・熟語の難化傾向がはっきりしてきています。数年前までは、ちょっと見慣れない単語や熟語には〈注〉が付いていたので、暗記の必要はありませんでした。最近は、少々難しく感じる表現であっても「教科書に載っているから知っているよね」といった感じで日本語訳が付かなくなっています。文法の習得も大切ですが、まずは長文攻略のための単語・熟語の知識をたっぷりたくわえましょう。 |

理科

| 他教科でみられるような「宮城ならではの要素」が理科ではあまりみられません。問題はいたってノーマルです。物理・化学・生物・地学の4分野から25点ずつ出題されており、分野の偏りはありません。大問は5つ。第1問が各分野の小問集合で、残りの4つが分野別になっています。各大問には知識系問題もありますが、計算や記述、実験結果の読み取りや考察が必要になるものもあり、「理科は暗記科目だ!!」という認識で乗り切ることはできません。形式はノーマルでも難易度がノーマルではない問題は特に計算、記述でみられます。表面的な暗記で終わらせず理屈をしっかりと理解するとともに、模試を活用して見慣れない問題への対応力も磨いておくとよいでしょう。 |

Q 入試に向けた効果的な勉強法は?

入試対策のキホンは教科書の活用!

教科書は、用語の確認や単元の復習をしたいときの 必須アイテム です。巻末の「さくいん」を有効活用すれば、辞書のように使うこともできます。各単元に「課題」や「説明してみよう」のようなコーナーがありますが、入試問題にもこれとまったく同じような問題が出題された例があります。これはたまたまそうなったのではなく、入試問題を作成する人が教科書の内容を強く意識しているから起こることなんです。

つまり教科書を使った学習は、

① 流れやしくみの理解を深める

② 重要語句の暗記

③ 記述対策

という一石三鳥なんですね!

ワークの活用で「書く」練習を!

ワークには、基本・練習・応用の3つのレベルの問題が単元ごとに用意してあるものが多いです。

基本は、入試レベルよりも基礎的な内容。

練習は、基本的な内容ではありますが、入試問題でも出るような問題が含まれます。 「入試本番で確実に得点したい問題」 はここに詰まっていますから、ここでしっかりとした土台を完成させましょう。

応用は、問題の設定が複雑で読解力が試されるようなものや、複数単元の融合問題なども含まれますので、入試対策教材として十分に活用できます。

ワークを使った学習では、 練習 ⇔ 応用 の反復は「やる価値あり」です!

『新みやぎ模試』の活用で 確実に解ける力をつけよう!

模試は合否判定をみるために受けるもの——そんなふうに思っていませんか?

いやいや、それだけではありません。

模試を毎月受けることには、合否判定とは別の大きなメリットがあります。

メリット① 「時間感覚」を養うトレーニング

入試では、各教科50分という制限時間のなかで最高のパフォーマンスを発揮する必要があります。これは部活動とまったく同じです。試合でベストの動きをするには、その場の勢いだけでは通用しません。日々の練習で基礎体力をつけたり、パターン練習を繰り返したりして積み上げてきたものがあるからこそ、本番の短い時間で実力を出し切れるのです。入試対策ではその準備として、時間を計りながら入試形式の問題にトライする、という方法が有効です。しかし、実際の入試の過去問は3年間の全範囲からの出題なので、年明けあたりまでは過去問を使っての十分な対策ができません。その点、模試では実際の学習進度に合った範囲で出題されるので、早いうちからの対策に使えるんですね!

また、「時間管理」とともに「メンタルの調整」という役割も模試にはあります。特に本番で緊張するタイプの人にとっては、『新みやぎ模試』を一般会場で受験し、知らない人のなかでもいつもの実力を発揮できるように慣れておく練習は必要です。

メリット② 教科書・ワークではカバーしきれない領域の対策

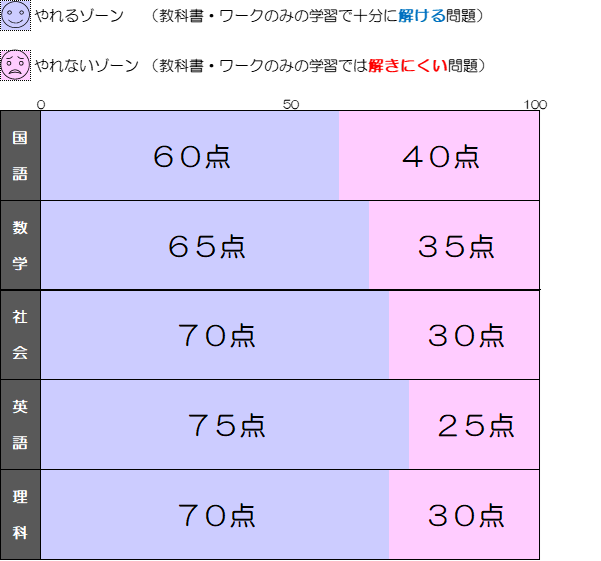

ここで、公立高校入試問題の「基本的な問題」と「応用的な問題」の割合について確認してみましょう。

こうしてみると、学校の教科書とワークを使った学習で「基本的な問題」の約70%を攻略することができちゃうんですね。では、残り30%の「応用的な問題」はどのようにして対策したらよいでしょう。ここで登場するのが模試です。『新みやぎ模試』の問題は入試の出題形式や問題のレベルを踏まえて作られているので、各教科の応用領域がしっかりと出題されています。 受験前に8回分すべての模試問題が手元にあれば(1年間で模試を全8回受験すれば)、これをしっかり復習することで、抜け目なく、効率よく30%の応用領域への準備を進めていくことができます。模試を複数回受験することのメリットの1つは、応用領域の類題が受験前にたくさん手に入ることなんですね。

メリット③ 過去問の不足をフォロー

入試対策として過去問の演習をしない人はほとんどいないですよね。書店に行くと、過去5年分の過去問が販売されていますが、しっかりとした準備をしようと思ったときに、5年分だと実はちょっと足りないんです。そこで使えるのが『新みやぎ模試』。宮城の入試傾向を踏まえたうえで作られているので、十分に過去問の不足を補ってくれます。さらに、1月や2月に実施されるみや模試は「予想問題」になっているので、過去数年の傾向を踏まえて最も出題されそうな領域がどこかも知ることができるんです。

もちろん、出題傾向が突然変化する可能性もあります。みや模試はそこも考えていて、8回すべてを宮城県の傾向に合わせるのではなく、あえて違うテイストの問題も出題して、対応力を高める準備をしてもらっているんです。過去問のみで準備を進めるとアクシデントに弱くなってしまうので、そうした部分への対応策として模試を使うとよいですね。

——どうですか?こうしてみてみると、模試を受けることの意味について、イメージが変わってきたのではないでしょうか。

模試を受けるメリットは、もちろん受けた後にも。

メリット④ 苦手分野の発見・克服

入試問題の出題範囲は中学3年分です。定期試験を受けたときにはできていたことが、時間の経過とともにできなくなるなんてことはよくあることです。でも、だからといって各教科を中1から順番に全部やり直ししていく時間はないし、作業としてもとても非効率。 模試を受ければ「忘れてしまっている知識」や「苦手分野」を効率よく発見していくことができます。

メリット⑤ みや模試にしかできない志望校選択支援

『新みやぎ模試』を受けると、志望校の合格判定がでますが、それだけではなく、どんな高校が今の学力にあっているか、具体的に自分のポジションはどのあたりなのかを知ることができます。成績表1枚で、色々なことがわかるんですね!

お問い合わせ・お申込みはこちら